Nous sommes à la mi-juillet, et depuis plusieurs mois, les compétitions s’enchaînent…

Sur le terrain comme sur les réseaux sociaux, les courses nous font vivre un condensé d’émotions : certains arrivent au bout de leur effort satisfaits, tandis que d’autres franchissent la ligne d’arrivée dépités — voire ne l’atteignent jamais.

Les sports d’endurance ont cela de particulier qu’ils ne nous récompensent pas toujours à la hauteur de nos efforts. Des conditions difficiles, une récupération mal gérée, ou tout simplement un mauvais jour sont autant d’éléments qui peuvent venir enrayer la machine.

N’en déplaise aux motivational speakers ou autres vendeurs de rêve : l’échec et l’abandon font partie intégrante de la compétition.

Si les résultats étaient garantis à l’avance, d’ailleurs, à quoi bon faire autre chose que s’entraîner ?

Assez tôt, la pratique cycliste m’a familiarisé avec l’échec et l’abandon.

À vélo, si l’on est incapable de suivre le groupe dans lequel on se trouve (on utilise l’expression “sauter” pour dire qu’on s’est fait distancer), il est quasiment impossible de le rattraper plus tard, car on ne dispose plus du phénomène d’aspiration pour se protéger du vent. Non seulement c’est qu’on est plus mauvais, mais même à watts égaux, on avance moins vite. C’est la double peine. L’abandon s’offre alors parfois comme une unique solution de repli.

Si, rapidement, j’ai compris que compétitionner signifie aussi risquer d’échouer, il n’en reste pas moins que c’est toujours une expérience difficile. On rumine, on se demande si on aurait pu faire autrement, on se questionne sur sa valeur en tant qu’être humain et sur ses ambitions…

Aujourd’hui, donc, je vous propose d’étudier l’échec, et de comprendre comment il est possible d’en rebondir.

L’influence de l’échec sur le complexe corps-esprit

L’être humain est compétiteur par nature.

Si, auparavant, on ne se battait pas pour un classement en compétition, on le faisait pour des choses bien plus importantes, car nécessaires à notre survie : trouver de la nourriture, se protéger des prédateurs et obtenir sa place dans un groupe... Aujourd’hui, les enjeux ont changé — notre vie ne dépend a priori pas de notre place sur un suivi livetrail — mais nos réactions psycho-biologiques sont restées les mêmes.

Même sans réel danger, la compétition est toujours vécue comme un état de stress, et pour nous y adapter, le corps produit des hormones.

En cas de réussite, c’est la testostérone — principale hormone de croissance — qui prend le dessus. Par conséquent, elle renforce notre confiance, nous pousse à prendre plus de risques et nous prépare à performer encore davantage lors de notre prochaine compétition. En écartant les soupçons de dopage, cela peut expliquer pourquoi des athlètes parviennent à rester à leur “prime” pendant de nombreuses années.

À l’inverse, si la situation est vécue comme un échec, les taux de testostérone diminuent et c’est le cortisol qui augmente : la principale hormone du stress. Forcément, nos comportements en pâtissent et nous devenons plus anxieux, plus craintifs… L’échec devient une menace, il nous fait redouter nos prochaines compétitions, et cet état de tension nous fait finalement performer moins bien. C’est le cercle vicieux.

D’un point de vue purement psychologique, maintenant, la réussite et l’échec façonnent aussi notre perception de nous-mêmes. Ce sont des outils que l’on utilise pour se comparer aux autres et se situer dans une logique de hiérarchie sociale (celle-ci est évidemment subjective).

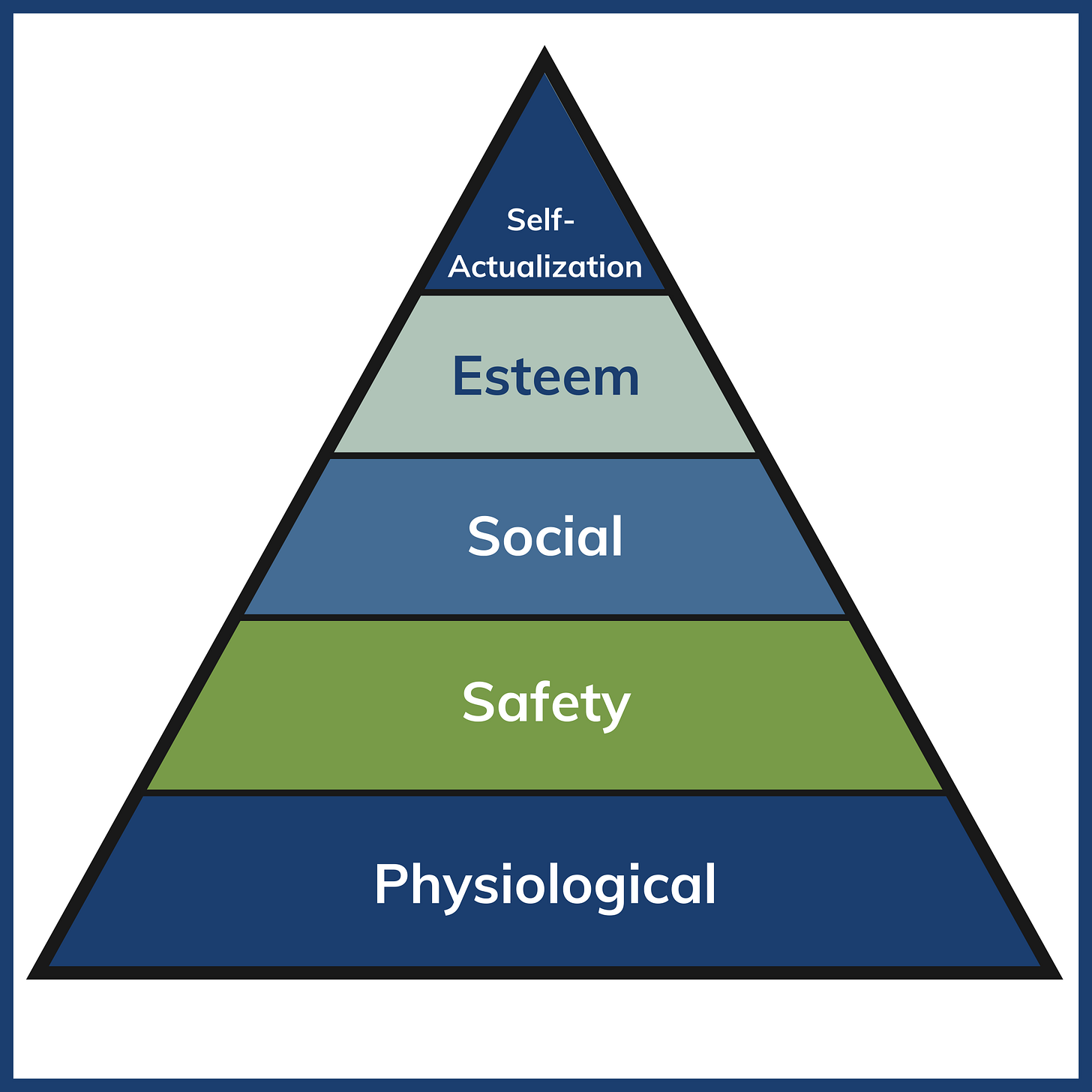

Si la réussite confère un sentiment de dominance, l’échec s’attaque à des piliers fondateurs de notre identité. On peut le comprendre en regardant la pyramide des besoins dits essentiels de Maslow.

Tout d’abord, l’échec remet en question nos besoins de sécurité, qui impliquent de vivre dans un environnement stable, sans anxiété ni crise.

Aussi, il s’attaque à nos besoins d’appartenance sociale, en nous donnant l’impression que l’on sera rejeté par sa communauté si l’on échoue (“si j’ai abandonné une course, comment vais-je être perçu par mes amis coureurs ?”).

Enfin, il déstabilise notre estime de nous-même, et — en nous faisant douter de ce dont on est capable — nous fait perdre ce sentiment de compétence dans une activité qui nous est chère.

C’est pour cette raison qu’un échec est si difficile à vivre, et qu’on cherche parfois à blâmer des éléments extérieurs (une mauvaise journée, des mauvaises conditions, un mauvais arbitrage) pour s’en protéger. Cependant, sans en prendre l’entière responsabilité, il sera impossible d’avancer.

La question n’est pas de chercher à éviter l’échec, mais de savoir comment y réagir.

J’ai échoué, que faire ?

Nous l’avons évoqué plus haut : lorsque l’on vit un échec, notre cerveau interprète généralement la situation comme une menace, et pour y faire face, il libère du cortisol. Une augmentation aiguë des taux de cortisol aide à mobiliser de l’énergie et à augmenter la vigilance. Cependant, si la situation dure trop longtemps, on risque de tomber dans un état de stress chronique.

C’est pourquoi, une fois la situation passée, il est crucial de s’appliquer à sortir de cet état de tension. Des recherches menées sur des joueurs de football et de rugby professionnels ont montré qu’avoir des interactions sociales après une défaite peut renverser les réponses hormonales (en faisant diminuer le cortisol et augmenter la testostérone), et nous permettre de mieux récupérer. Au-delà de l’aspect hormonal, voir des amis permet également de nous détacher de notre identité de performance, et de comprendre que notre valeur en tant qu’humain n’est pas définie par une place sur un classement.

Peu importe l’activité qui nous fait du bien, il est nécessaire de prendre un temps pour se déconnecter de la discipline concernée pour revenir plus sereinement.

Nos écrans font désormais barrage, nous proposant des contenus sur ceux qui réussissent, et créant un sentiment d’urgence à retourner au travail.

Or, ajouter du travail sur de la fatigue ou du stress, c’est la recette du burn-out, pas de la réussite.

Ce n’est qu’ensuite que vient le temps de l’analyse.

L’étape précédente nous ayant permis de sortir du mode “défensif”, on peut se saisir pleinement de notre échec sans chercher à s’en protéger.

L’idée est d’analyser la situation de manière objective, sans non plus se flageller.

Souvent, d’ailleurs, on voit des erreurs liées à un trop-plein d’ambition : “j’en ai trop fait en préparation” ou “je suis parti trop vite”… La banalisation des efforts d’endurance participe aussi à l’augmentation des taux d’abandons : on l’oublie, mais une épreuve longue, réalisée dans un environnement chaud ou en altitude, n’a rien d’anodin pour le corps humain.

Pour rebondir, il est plus productif de travailler à ajuster ses standards de performance que de chercher à diminuer son ego. Nous l’avons vu, la compétition est imprimée dans notre patrimoine génétique — il est donc naturel de vouloir gagner.

Enfin, comme dernier outil, on peut mentionner le fait de développer un état d’esprit plus éclectique. Si cela peut sembler contre-intuitif, des années de recherches montrent que s’obséder sur un sujet unique nous fait aborder nos objectifs plus angoissés que motivés. En effet, si toute notre identité repose sur une seule activité (exemple : être un coureur), un échec, et c’est toute notre personne qui s’effondre.

Combien d’athlètes en ont fait l’expérience, voyant leurs résultats décoller après avoir lâché prise sur la nécessité de performer ? La motivation la plus juste vient du désir, pas de l’obligation…

Vous l’avez compris, jouer, c’est prendre le risque d’échouer, et échouer peut être un moteur pour avancer.

Seulement, il faut pouvoir sortir de l’état de stress que l’échec déclenche, et faire la séparation entre son identité et sa performance. Une idée simple en apparence, mais mise à rude épreuve par les discours traditionnels sur la performance et les écrans.

Merci pour votre lecture.

Retrouvez mes services sur le site

https://bspendurance.com/